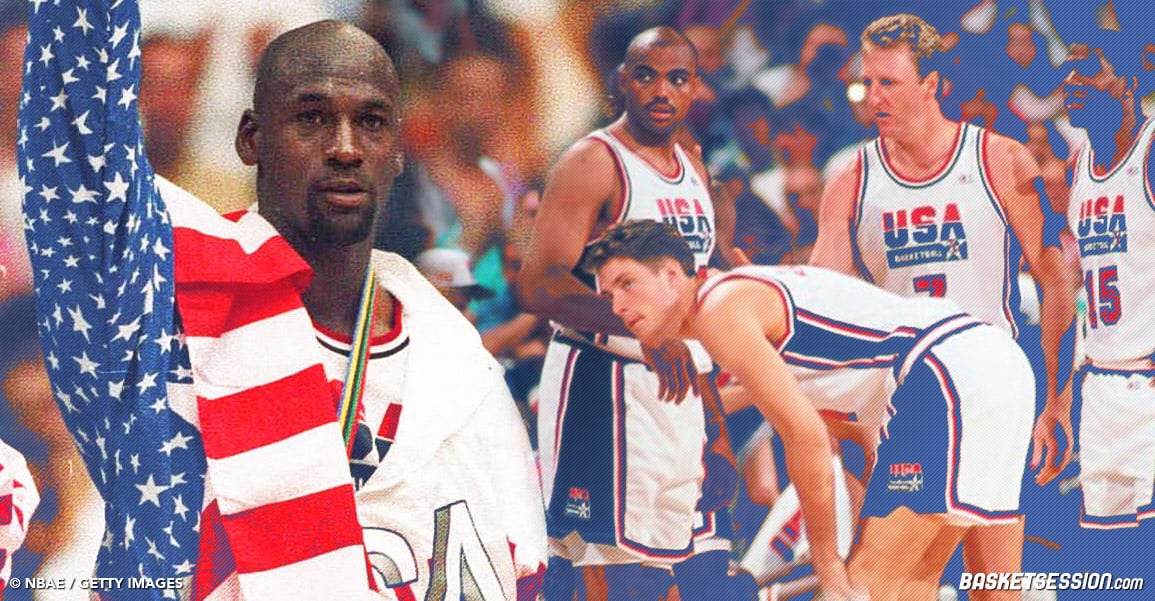

Retour sur la façon dont USA Basketball (et les joueurs) ont constitué la Dream Team, la plus incroyable équipe de tous les temps, des choix évidents de Magic Johnson, Larry Bird ou encore Michael Jordan à l'éviction du paria Isiah Thomas. Cet article est paru dans REVERSE #58.

Le roster de la Dream Team est tellement parfait qu’on a tendance à penser que sa composition était évidente. Magic Johnson et Larry Bird, les deux idoles de l’Amérique, toutes deux en fin de carrière, enfin réunies sous le même maillot (si l’on excepte une série de matches amicaux obscurs dans leur prime jeunesse).

Michael Jordan, LA star incontestée du sport-spectacle mondial. Huit superstars NBA qui ont marqué les années 80 et/ou 90. Et un universitaire contesté a posteriori, certes, mais qui a le mérite de fournir une punchline facile à tous ceux qu’un effectif aussi magnifique ennuie.

Mais les trois premiers auraient très bien pu, pour des raisons différentes, décliner l’invitation et priver la planète du trio le plus glorieux imaginable à l’époque, et les huit autres étaient loin d’être des choix évidents et unanimes.

La fin de l’hypocrisie olympique (enfin presque)

Mais commençons par le commencement. Parce que si l’on parle autant de la Dream Team, si elle a été vécue à l’époque comme une véritable révolution, c’est grâce à un heureux concours de circonstances.

Si les États-Unis n’avaient jusque-là jamais assemblé une équipe aussi forte, ça n’est pas parce qu’ils n’avaient jamais eu un tel réservoir de talents, c’est tout simplement parce que les joueurs NBA avaient toujours été exclus des compétitions internationales par la FIBA au nom du sacro-saint (et formidablement hypocrite) amateurisme des Jeux Olympiques.

On ne traitera pas ici des travers de cette « institution » experte dans l’art de cacher corruption et cupidité derrière un voile de « valeurs olympiques » qui partent en fumée dès qu’on les examine d’un peu trop près. La liste est trop longue.

Mais c’est cette exigence d’amateurisme qui a obligé pendant des décennies les États-Unis à envoyer des sélections de joueurs NCAA (où l’amateurisme est aussi une belle excuse pour s’en mettre plein les poches, curieux hasard) affronter les mercenaires européens.

Russes et Yougoslaves, notamment, pouvaient donc utiliser leurs meilleurs éléments, rompus aux joutes du plus haut niveau européen, tandis que le pays d’origine du basket en était « réduit » à choisir parmi ceux qui n’avaient justement pas encore pu prouver s’ils appartenaient bien à l’élite nationale.

Et les JO ayant lieu tous les quatre ans, nombre de prodiges sont passés à côté, trop jeunes une année, fraîchement pros quatre ans plus tard. Comme Magic. Comme Bird. Et comme tant d’autres.

Le jour où la Dream Team est tombée

Et pour la première fois de l’histoire des Jeux, en 1988, à Séoul, les États-Unis, pourtant emmenés par David Robinson, ne réussissent pas à accéder à la finale du tournoi, sortis par les Russes en demi.

Dès l’année suivante, Boris Stankovic, le secrétaire général de la FIBA, réussit enfin à faire voter l’autorisation pour les joueurs NBA de participer aux compétitions internationales, au cours d’un vote dans lequel les États-Unis sont l’une des rares nations à voter non.

Ironie de l’Histoire, c’est à Munich que se déroule cet événement capital pour la suite de notre récit, là même où, 27 ans plus tôt, la sélection US avait perdu l’or dans des circonstances si suspectes que ses membres n’ont jamais accepté leur médaille d’argent…

« C’est l’hypocrisie qui est venue me chercher », explique Stankovic à Jack McCallum dans son livre Dream Team.

« Et il y avait un côté pratique. Mon souci était de rendre le basket fort, de le faire grandir et, malgré ça, il y avait cette séparation. C’est devenu impossible à tolérer. »

Mais ouvrir les portes des Jeux aux « professionnels » ne suffisait pas. La NBA allait maintenant devoir convaincre la secte de pro-amateurs de USA Basketball (alors appelé ABAUSA) qu’inclure ses stars dans l’équipe nationale ne constituerait pas le sacrifice de toutes les belles valeurs qui animent l’exploitation d’athlètes noirs non-payés par des riches blancs profitant grassement du système l’univers amateur américain.

Principalement contrôlé par des gens issus du milieu NCAA, USA Basketball voyait à juste titre dans ce changement de règles la fin (ou presque) de la participation des universitaires aux grandes compétitions seniors, et donc celle probable de son contrôle sur le processus de sélection.

C’est Dave Gavitt, président de l’institution « amatrice », créateur de la fameuse Big East et l’un des personnages les plus respectés du basket universitaire, qui réussit à consolider le compromis qui laisse aux pontes de USA Basketball le contrôle de l’organisation et ouvre à la NBA de nouvelles possibilités en matière de marketing.

MJ + MJ = 10 stars pour la Dream Team

C’est d’ailleurs lui, devenu en 1990 vice-président des Celtics, qui est l’année suivante en charge de convaincre les stars de participer.

«Dave était malin », raconte Larry Bird dans sa deuxième autobiographie, Bird Watching.

« Il s’est d’abord attaqué à Magic, parce qu’à ce moment-là il était ‘‘à la retraite’’ parce qu’il était séropositif, mais jouer le démangeait toujours. Magic a dit oui immédiatement. Ensuite, Dave est venu me voir et m’a dit qu’il allait jouer et qu’ils me voulaient dans l’équipe.

Ma première réaction a été de dire ‘‘Pas moyen !’’. Je lui ai dit ‘‘Écoute, je suis trop vieux pour ça. Ça devrait être une chance pour des gars plus jeunes’’. (…)

Je voulais être sûr qu’ils me voulaient parce qu’ils pensaient que j’étais toujours assez bon, pas pour une espèce de rôle honoraire. »

Pour Magic, mis en retraite forcée et qui n’a jamais eu la chance de participer aux Jeux, la question ne se pose même pas. Il en sera.

« Jordan a l’impression que d’avoir autant de stars NBA, c’est un peu comme vouloir régler un conflit mineur avec des ogives nucléaires. » David Falk

Jordan, par contre, est plus difficile à convaincre, d’autant qu’il a déjà eu la chance de remporter l’or olympique à Los Angeles en 1984.

« Michael craint que l’on ne soit en train de réagir de façon disproportionnée au fait que le reste du monde nous aurait rattrapés au basket », explique alors son agent David Falk dans des propos relayés par Cameron Stauth dans son livre The Golden Boys.

« Il a l’impression que d’avoir autant de stars NBA, c’est un peu comme vouloir régler un conflit mineur avec des ogives nucléaires. »

L’adhésion de Jordan au projet est importante pour le comité de sélection, puisqu’elle l’assurerait virtuellement de l’accord de toutes les autres stars qu’il souhaiterait ajouter à l’effectif.

Qui pourrait réellement refuser de jouer avec Magic, Michael et Larry dans une Dream Team pour le festival que promet d’être cette première compétition internationale ? Le choix de Rod Thorn pour tenter de convaincre Jordan est loin d’être anodin, puisque c’est lui, lorsqu’il était GM des Bulls, qui l’a drafté en 1984.

Officiellement, les excuses pleuvent pour expliquer pourquoi le meilleur joueur de la ligue n’a pas encore donné sa réponse. Officieusement, Thorn en connaît la raison, que Jordan lui a exprimée de la façon la plus claire possible : il ne jouera qu’à condition qu’Isiah Thomas soit banni de l’équipe.21

Paria Thomas

Les langues ont mis longtemps à se délier et à admettre publiquement ce qui n’était déjà à l’époque qu’un secret de polichinelle. Bird, par exemple, dans Bird Watching, sorti en 1999, fait preuve d’une langue de bois d’école au moment d’aborder le sujet.

« C’était inévitable qu’il y ait polémique autour des joueurs qui n’allaient pas être sélectionnés dans cette Dream Team», explique-t-il, « et le gars dont les gens ont le plus parlé, c’est Isiah Thomas. J’imagine que ça a dû le blesser. Merde, Isiah était l’un des meilleurs joueurs de la ligue.

Pour être franc, je me demandais moi-même pourquoi il n’était pas dans l’équipe. Le problème d’un processus de sélection comme celui-ci, c’est que beaucoup de joueurs vont être laissés de côté. »

Dix ans après, dans When The Game Was Ours, sa co-autobiographie avec Magic écrite avec Jackie McMullan, le discours de Magic est infiniment plus franc et tellement clair qu’il mérite d’être cité abondamment.

« Qui disait ‘‘On a besoin d'Isiah’’ ? Personne. » Magic

« Isiah s’est tiré une balle dans le pied », avoue-t-il.

« Personne ne voulait jouer avec lui. Le problème d’Isiah, c’est qu’il avait toujours le sentiment qu’il devait se battre pour tout. Même une fois arrivé parmi l’élite, il ne pouvait pas s’empêcher de se battre. Ses commentaires disant que Larry était surcoté, c’était de la pure frustration. Il était jaloux.

Il avait le sentiment que Larry recevait trop d’attention et que lui ne recevait pas celle qu’il méritait. Isiah a toujours voulu faire partie de la conversation quand les gens parlent des meilleurs joueurs. Il aurait pu en être s’il avait géré les choses différemment.

Mais à cause des décisions mesquines qu’il a prises, personne ne lui donne le respect qu’il mérite. Je suis triste pour lui. Il s’est mis tellement de personnes à dos dans sa vie et il ne comprend toujours pas. Il ne comprend pas pourquoi il n’a pas été choisi dans cette équipe olympique et c’est vraiment dommage. Tu devrais en être conscient quand tu as énervé plus de la moitié de la NBA.

Si on parle strictement en termes de capacités, alors il aurait dû être choisi dans la Dream Team. Mais Michael ne voulait pas jouer avec lui. Scottie ne voulait pas en entendre parler. Bird n’insistait pas non plus. Karl Malone ne voulait pas de lui. Qui disait ‘‘On a besoin de lui’’ ? Personne. »

Même le plus peace des membres de la Dream Team ne voulait pas d’Isiah Thomas…

Jordan lui-même a mis 20 ans à avouer (à Jack McCallum, en 2011) qu’il avait explicitement dit à Rod Thorn que sa présence au sein de la Dream Team serait liée à l’absence de son ennemi juré.

Une condition à laquelle USA Basketball s’est évidemment plié sans y réfléchir un seul instant, d’autant que le seul qui aurait pu prendre la défense d’Isiah (qui sur l’ensemble de son œuvre jusque-là méritait incontestablement sa place) avait déjà choisi de s’en abstenir.

Nommé coach au terme d’un processus lui aussi délicat, puisque USA Basketball voulait continuer la tradition olympique américaine en nommant un entraîneur NCAA (en l’occurrence Mike Krzyzewski, qui a été amplement compensé depuis), mais que les membres du comité craignaient qu’un coach universitaire ait du mal à gérer l'ego de mégastars millionnaires, Chuck Daly aurait pu faire passer sa loyauté envers les Pistons avant les évidentes considérations diplomatiques. Il a choisi de ne pas le faire, probablement parce qu’il savait Isiah déjà trop ostracisé pour être sauvé.

Chargé de fournir une liste des joueurs à considérer poste par poste, il y avait évidemment inclus son meneur, ainsi que trois autres de ses joueurs (Joe Dumars, Dennis Rodman et Bill Laimbeer). Seul Dumars aurait eu une vraie chance d’être sélectionné tant les trois autres étaient l’objet d’une haine coriace (et méritée) de l’ensemble de la ligue.

Et pourtant, une fois cette liste de 25 noms réduite à 16, seul Laimbeer en avait été écarté. Daly aurait pu pousser pour qu’Isiah Thomas figure sur le roster définitif, mais le risque de perdre Jordan, clairement l’élément central du plan marketing de toute l’opération (puisqu’avec l’explosion de l’URSS et celle de la Yougoslavie la médaille d’or tendait les bras aux États-Unis quel que soit leur effectif), pour un joueur méprisé par la plupart de ses futurs coéquipiers ne valait pas la peine d’être pris.

Il ne peut en rester qu’un (ou deux)

Rodman n’a pas survécu ; trop défensif pour les orgies offensives attendues, trop Bad Boy, aussi. Dumars non plus n’a pas réussi à s’imposer malgré son jeu sans faille et le respect dont il jouissait auprès des membres du comité. Kevin Johnson, l’insaisissable meneur des Suns ? Encore jeune et pas assez adroit de loin pour les zones du basket FIBA.

Reggie Miller, le sniper des Pacers ? Parfait, justement, pour exploser une bonne vieille zone, mais condamné par son unidimensionnalité. Clyde Drexler, le « Jordan de l’Ouest » ? Trop Jordan de l’Ouest, paradoxalement, même si l’argument lui déplaît :

« Ça n’aurait pas dû être Jordan OU moi », confie-t-il ainsi à Cameron Stauth après l’annonce des dix premiers noms.

« Je pense qu’on mérite tous les deux d’être dans l’équipe. Beaucoup de gens vous diraient que nous sommes les deux joueurs les plus talentueux de la ligue ; ce n’est pas MOI qui dis ça, mais beaucoup de gens le disent.

Si tel est le cas, alors le bon sens voudrait que nous y soyons tous les deux. Après ça, prenez tous ces autres gars. »

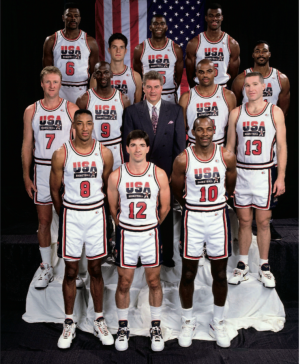

La liste des Dream Teamers originels est annoncée le 21 septembre 1991 dans une émission spéciale sur NBC, produite dans les studios flambant neufs de NBA Entertainment, un autre signe s’il en fallait un de la croissance médiatique et financière spectaculaire de la ligue au début des années 90.

Magic et Larry sont de la partie. L’annonce de la participation de Jordan met enfin officiellement fin au suspense.

John Stockton a pris la place d’Isiah Thomas, Charles Barkley n’a pas été pénalisé par sa grande gueule et son comportement sulfureux, Karl Malone, Patrick Ewing et David Robinson sont des choix évidents à l’intérieur, Chris Mullin sera le shooteur attitré que Reggie Miller et Joe Dumars auraient aimé être, et Scottie Pippen aura finalement l’occasion de régler ses comptes avec Toni Kukoc.

Dix joueurs fabuleux, mais pas tous incontestables.

Toni Kukoc soulé par les 2 premiers épisodes de The Last Dance

Ceux qui avaient tenu jusqu’à la liste des seize, bien sûr, auraient parfaitement pu faire partie de l’équipe sans qu’il y ait scandale. Tout comme certains noms rayés de la première liste de Chuck Daly, comme Dominique Wilkins, l’une des grandes stars des années 80, ou Tim Hardaway, l’étoile montante au poste 1, ou encore des vétérans couverts de succès comme James Worthy et Kevin McHale.

« J’espère sincèrement que le comité de sélection accordera l’une des deux dernières places dans l’effectif à Isiah », déclare Magic dans un communiqué de presse avec une hypocrisie qui fleure bon l’esprit olympique. Jordan a dû en rire pendant longtemps.

Laettner plutôt que Shaq

Les deux dernières places au sein de la Dream Team promettent d’être chères. Entre les nombreux joueurs laissés sur le carreau en première instance et la volonté de faire plaisir aux cadres de USA Basketball en laissant au moins une place pour un joueur NCAA (« amateur », donc), et même idéalement deux, la saison s’annonce longue.

Les pros non retenus savent que de leurs performances va dépendre leur place dans cette équipe dont tout le monde parle déjà comme s’apprêtant à écrire l’Histoire, et les petites tensions entre NCAA et NBA autour de la sélection risquent de refaire surface. Les noms sont annoncés en mai 1992.

Contrairement à ce que l’on a pu croire depuis, l’identité de l’heureux « amateur » n’a jamais fait de doute après sa fabuleuse carrière universitaire : ce sera Christian Laettner, double champion en titre et habitué des équipes nationales de jeune, et non Shaq. Quant au dernier pro, c’est finalement Drexler, qui a le bon goût de hisser ses Blazers à leur deuxième finale en trois ans pour confirmer le choix du comité.

L’Histoire a finalement bien voulu de Clyde et a décidé d’épargner Isiah. Invité à faire partie de la « Dream Team II » par USA Basketball qui voulait manifestement se donner bonne conscience, Thomas n’aura finalement jamais eu l’occasion de porter le maillot de la sélection.

La blessure au tendon d’Achille qui a mis un terme à sa carrière pro a du même coup enterré définitivement ses espoirs internationaux… et c’est sans doute mieux ainsi. Lui qui n’a pas eu la chance de jouer pour l’équipe la plus folle de tous les temps ne méritait tout de même pas de se retrouver dans la plus détestable.

Crédit photos : NBAE

Le trashtalk génial et méconnu de Larry Bird avec la Dream Team